Новая статья еще в работе, а Покров уже на дворе. Есть несколько старых моих работ, здесь наверно не известных, но на них я буду ссылаться в будущем. А посему опубликую.

Что скрывают в Эфиопии под названием «Ковчег Завета»

Давайте вспомним библейскую историю обретения КЗ. Как мы знаем, Моисею Господь дал на горе Синай две скрижали с заповедями, а для их хранения и транспортировки повелел сделать по заданному описанию и размерам Ковчег. Отсюда следует, что ценность представляют скрижали, а Ковчег - это только упаковка. Но пока скрижали находятся в Ковчеге, их свойства переходят на него самого. Поэтому можно предположить, что Владимирская икона это только одна из скрижалей. А вот вторая, как я покажу далее, находится в Эфиопии...

Согласно официальной истории, Владимирская икона была преподнесена в дар киевскому князю Мстиславу от константинопольского патриарха Луки в 1131 году. Однако она была доставлена не одна, а в паре с другой, которая ныне считается самой загадочной иконой древней Руси, поскольку не ясен смысл ее названия и не ясна ее иконография. А название ее «Пирогощая». По прибытии икон в Киев князь поставил Владимирскую икону в Девичьем монастыре Вышгорода (близь Киева), а для второй заложил церковь в Киеве на Подоле, которая простояла там до 30-х годов прошлого века. В Ипатьевской летописи об этом говориться так: « В се же лѣто заложена бысть церкви камяна святая Богородица рекомая Пирогоща (1132 г.; Столбец 294; лето 6640). Томъ лѣте церкви Пирогоща свѣршена бысть (1136 г.; Столбец 300; лето 6644).» В той же летописи говорится, что Андрей Боголюбский в 1155 г. тайно увез с собой во Владимир одну из двух реликвий и там она получила имя Владимирской Богоматери: «Том же лѣтѣ иде Андрѣи от отца своего из Вышегорода в Суждаль без отнѣволѣ и взя из Вышегорода икону святоѣБогородицы юже принесоша с Пирогощею исъ Царяграда въ одиномъ корабли <…> постави ю въ церкви своеи сто/льн/ѣ Богородица Володимири» (Стб. 482; лето 6663). Концовка этой фразы сегодня звучит лексически не совсем грамотно и в популярных работах ее автоматически исправляют: «юже принесоша с Пирогощею исъ Царяграда на одиномъ корабли…». Так эта фраза и понимается сегодня – две иконы прибыли на одном корабле, т.е. судне. Но если мы посмотрим толкование слова «корабль», то увидим, что у него есть синоним – « ковчег»! Точнее, «ковчег» имеет два значения - ящик и корабль (Ноев ковчег). И если мы заменим слово «корабль» в летописной фразе на синоним «ковчег», то все оказывается грамматически правильно, но смысл фразы несколько меняется. Две иконы прибыли в Киев не на одном корабле, а в одном ковчеге! Это утверждение оказывается тождественным библейской версии о двух скрижалях в одном ковчеге.

Судьба Пирогощей не известна, поэтому принято считать, что она погибла при штурме Киева войском Батыя в 1240 году. Но в исходной летописной фразе нет утверждения, что князь оставил Пирогощую на месте. Так может он ее все же забрал, но только она в дальнейшем фигурирует под другим названием? Следующие рассуждения показывают, что такое вполне могло быть.

Со времен Карамзина идут научные споры о том, что означает название иконы и какова ее иконография. И если по поводу названия уже давно доминирует мнение, что оно происходит от греческого слова «пириотис» (πυργωτις), т.е. башенная, то только недавно появилась интересная статья Андрея Чернова [3], где как мне кажется, автор убедительно доказывает, что иконография Пирогощей - это ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

К доказательствам автора я хотел бы добавить и ряд своих соображений. Известно, что строительство успенских храмов в массовом порядке началось на Руси со времен Андрея Боголюбского, построившего храм во Владимире по подобию киевского. История их строительства хорошо известна и основана на обретении Владимирской иконы. Несколько иная ситуация с покровскими храмами. Ибо чуть раньше Успенского князь строит первый на Руси Покровский храм (Храм Покрова на Нерли). Учреждает и праздник Покрова - 1 октября, ставший одним из самых любимых у православных. Но вот какова к тому причина? И если провести аналогию с Владимирской иконой, таковой причиной может быть только обретение иконы Покрова. К тому же считается, что святой Андрей причастен и к созданию Службы Покрову, и проложного сказания об установлении праздника Покрова и «Слова на Покров». Первое изображение Покрова на Руси также относится к 13 веку. Сюда можно добавить и тот факт, что к сегодняшнему дню среди «богородичных» православных храмов с большим отрывом лидируют по количеству два типа - это Успенские и Покровские храмы. Их количество примерно равно. Причем в Успенских соборах храмовой иконой являются копии Владимирской или ей подобные, а в Покровских иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Добавим к тому массовое распространение на Руси «покровских» фамилий (как и «успенских»), «покровских» населенных пунктов и покровских монастырей. Все сказанное выше говорит о том, что эти две иконы появились на владимиро-суздальской Руси одновременно и длительное время пребывали рядом.

Существенным моментом, на мой взгляд, является зависимая топология расположения первых Успенских и Покровских храмов. В том, что по прибытии двух икон в Киев в 1131 году одну поместили в девичий монастырь Вышгорода, а для второй заложили новую церковь на Подоле, исследователи усматривают аналогию с размещением этих икон в Константинополе, во Влахернском храме. Увезя якобы только одну икону, Андрей Боголюбский закладывает на новом месте сразу два храма по описанной выше схеме. Для Владимирской иконы он строит церковь Рождества Богородицы в своей новой резиденции Боголюбово, а на реке Нерли ставит другой храм, получивший посвящение Покрова Пресвятой Богородицы и ныне считающийся самым красивым храмом древней Руси. О том, что за икона была туда помещена, история умалчивает. Впоследствии князь возводит Успенский собор во Владимире и переносит в него Владимирскую икону. С возвеличиванием Москвы и переносом туда царского трона в Кремле строится новый Успенский собор и туда же переносится икона из Владимира. Ранее я определил, что Успенский собор был построен во времена царя Алексея Михайловича, а не за 170 лет до него, как утверждает традиционная история [4]. Одновременно строится на рву, у реки, Покровский храм, самый красивый храм России и ныне более известный как храм Василия Блаженного. Что за икона была установлена в храме Василия Блаженного не известно. Но до конца 17-го века именно эти два храма играли главную роль в религиозной жизни Москвы. Описанная многими иностранцами церемония проведения праздника Вербного Воскресения заключала в себе величественную процессию «шествия на осляти» от Успенского собора к Покровскому храму и обратно. И вот что интересно, с 18-го века Покровский собор как бы предается забвению и о нем редко вспоминают. Я бы сравнил этот храм с великолепной красоты шкатулкой для драгоценностей, открывая которую мы вправе надеяться увидеть внутри небывалой величины и красоты бриллиант. Мы открываем шкатулку, а там… пусто! Я выскажу предположение, что до последней четверти семнадцатого века именно в этом соборе и находилась легендарная Пирогощая! Именно отсюда она была похищена сопровождавшими в обратный путь Менелика старшими детьми высшей знати Соломона. Спрашивается, почему нет об этом, ни каких исторических свидетельств? Ответ на этот вопрос мы находим в эфиопском эпосе «Слава Царей». Сказание повествует, что после того как была обнаружена пропажа из храма Ковчега, Соломон отправляет погоню за Менеликом, однако догнать его не удается и тогда царь собирает свою знать на совет. «…И Соломон ответствовал и сказал им: "Будет вам, пусть не бахвалится люд необрезанный перед нами, и не говорит нам: "Слава отнята от них, и Бог их оставил." Не открывайте вы ничего чужестранцам. Лучше уж мы установим доски, что здесь лежат гвоздями сплоченные, и золотом их покроем, и также украсим их по подобию Госпожи нашей Сион, и поместим внутрь сего Книгу Закона…» [5]

И совет согласился с Соломоном – « И после старцы Израиля ответствовали и сказали ему: "Да будет согласно желанию благому твоему, и желанию благому Господа Бога! Что же до нас, то никто не нарушит слово твое, и никакому другому народу мы не поведаем то, что Сион (был(а)) отъят(а) от нас." И утвердили они в Доме Бога завет сей - старцы Израиля и Царь их Соломон - и поныне.» [там же]

Из этого текста следует, что Соломон и его окружение решили сохранить в тайне факт утери Ковчега. И тем самым был дан старт фальсификации его истории.

Напомню, что Успенский собор Московского Кремля определен мною как Храм Соломона описанный в Третьей Книге Царств. А вот во втором Паралипоменоне описан Храм Соломона с другой архитектурой. Основное отличие в том, что у него появляется дополнительный притвор высотой в 120 локтей, который значительно превышает высоту самого храма. Отмечу, что эта высота соответствует высоте центрального шатра храма Покрова на Рву (64м). В описании этих двух библейских храмов не трудно увидеть архитектурные особенности двух основных разновидностей православных богородичных храмов - Успенских и Покровских соборов. Первые представляют собой в плане прямоугольные здания с отдельно, как правило, стоящей колокольней. А вторые – прямоугольные, но объединенные с колокольней.

Несколько лет назад в одной из местных орловских газет, появилась любопытная статья [6], в которой идет речь о судьбе сослуживцев 17-го черниговского гусарского полка. Оказавшись после второй мировой войны в Америке, они организовали музей реликвий полка в Лос-Анжелесе, в церкви Казанской Божьей Матери. И заказали для него копию иконы Покрова Пресвятой Богородицы. А заказали ее в …Эфиопии!!! Трудно найти объяснение этому факту в рамках традиционной истории. Ибо эфиопская церковь не знает иконографии Покрова и не знает праздника Покрова. Последний вообще был до 19-го века исключительно русским праздником. Не возможно себе представить, что бы царские православные офицеры заказали себе что-то с африканским колоритом, ибо такова вся эфиопская иконография. К тому же, согласно православным канонам, только копия с подлинника приобретает чудотворные свойства самого оригинала. Однако все хорошо объяснимо в рамках рассматриваемой версии, ибо знали гусары, что за святыня хранится в Эфиопии 1. Святыня, за многие столетия ставшая путеводительницей и охранительницей для русских людей на чужбине!

Здесь стоит так же упомянуть воспоминания царского офицера, Александра Булатовича, одного из первых русских путешественников и исследователей Эфиопии. Александр провел несколько лет при дворе императора Эфиопии Менелика II, участвовал в его завоевательных походах и написал несколько книг о проведенных там годах. В книге «С ВОЙСКАМИ МЕНЕЛИКА II» у него есть интересное сообщение. Автор описывает ритуальную процедуру, происходящую в императорском окружении перед штурмом столицы завоевываемой провинции. Тут надо помнить, что эфиопы владеют сверх оружием (ковчегом), еще евреями применявшимся в завоевательных походах. По логике они должны бы его применить и в этом завоевательном походе. Вот что пишет Булатовичь: «...Перед входом в палатку на разостланном коврике стал главнокомандующий, обратившись лицом на восток, рядом с ним — отрядные священники, а за ним полукругом — его приближенные. Один из мальчиков — пажей, став перед молящимися, вынул из кожаного футляра образ и бережно снял красный шелковый платок, которым он был обернут. То была икона Богоматери, московской работы; при виде ее все поклонились до земли. Началось молебствие, называемое Удасье Мариам, то есть славословие Богородицы...». [7] В этом фрагменте Булатович умалчивает, что за Богородица была изображена на иконе. Не исключено, что вместе с Пирогощей была увезена и копия Владимирской иконы, так сказать для полноты «Ковчега». Однако очевидно, что правом называться «Ковчег Завета» (скрижали) обладают только две упомянутые иконы, но ни как не их копии!

В другой книге Александр Булатовичь оставил еще одно интересное сообщение об Эфиопии: «У них есть, между прочим, целая книга пророчества, которую они держат в секрете. Есть пророчества, которые они относят к России. В одном из пророчеств Рагуила атье Задынгылю (он получал откровения во сне и потом записывал их) сказано, что царь с севера будет с царем Эфиопии одна душа и одно сердце. В другом пророчестве ангола Ауриеля царю Сахле Селасье сказано, что царь севера и Иерусалима встретится с царем Эфиопии в Мысыре — Египте — и победит его. После этого они разделят между собой всю землю». [8]

На это сообщение Булатовича ссылается в своих воспоминаниях другой русский исследователь Эфиопии П.Н. Краснов 2 и соглашается, что это пророчество относится к России [9]. В его путевом по Эфиопии дневнике и рассказах есть любопытные для нас моменты. Так, из текста можно заключить, что Абиссинцы, не зависимо от их социального положение, все превозносят русских и не любят европейцев! Причем русские у них исключительно зовутся «москов». И это когда уже двести лет нет государства «Московия», а Москва провинциальный город. Глава России – Император Всероссийский! А для Эфиопов он «Царь москов»! При этом первые официальные контакты между Эфиопией и Россией начались всего за несколько лет до посольства Краснова. И Краснов не дает ни какого пояснения этому факту! Вообще старается не замечать этого факта, будто так и должно быть. А ведь чувствуется явное присутствие некоего события в прошлом. Интересны ассоциации Краснова, возникшие у него при виде приема у императора Менелика. «Триста лет ухнуло куда-то в бесконечность. Нет Петербурга, нет железных дорог, нет Германии, Франции, с которыми мы заключаем союзы, трактаты, договоры... Есть какие-то отдаленные немцы, с которыми приятно вести умные беседы, которые "зело опытны" во многих делах. Тишайший царь Алексей Михайлович мудро правит Московским государством, то ссорясь, то мирясь с патриархами, устрояя царство. Теперь у него торжественная аудиенция — принимаются почетные послы, прибывшие с немецкой стороны. Бояре и рынды, дети боярские и духовные лица собрались вокруг Московского Царя и слушают мудрые слова Государевы... Да так должно было быть!... Мы — те немецкие послы, что капля за каплей вносили европейскую цивилизацию в Рус, а царь Менелик, принимающий нас теперь с ласковой улыбкой гостеприимного хозяина, поборник цивилизации, не чуждый европейских обычаев, но поборник мягкий, опасающийся ломки и крутых мер, не Царь ли это государства Московского, лет триста тому назад?»

Здесь уместно задать вопрос случайно ли угадал генерал эпоху сравнения. Или вот еще: «Подробно расспрашивал Менелик о каждом камне собора, о порядке коронования и, узнав, что русский Император сам возлагает на себя корону — Менелик радостно воскликнул: "так же как и я!" Всякое сходство с Россией ему льстило. Ни французы, ни англичане, ни итальянцы его не интересовали, а как в России? что в России? — это было ему и интересно, и важно и, если что-либо в далекой холодной России было похоже на Абиссинию — это его трогало и восхищало…» [там же]. Совсем не объяснимая тяга императора именно к России.

Любопытны и подарки, присланные от царя Менелику и его жене. Причем Краснов подчеркивает, что они подбирались с особой тщательностью: «…4) Большой абиссинский щит из литого серебра с отделкой золотом и эмалью, с большим государственным русским гербом посредине.

… роскошный парчовой старинный русский убор Царицы, усеянный самоцветными камнями». [там же]

Краснов также сообщает, что основная денежная единица в Абиссинии талер, и на всем протяжении их пути от Джибути до Адис-Абебы только он и был в ходу. Но в самой столице, на ряду с талером, уже была в ходу и национальная валюта БЫР и автор однозначно его переводит как РУБЛЬ (т.е. обратное прочтение). Кстати, и древняя столица Аксум в обратном прочтении МОСКА, да и звание правителей местных провинций РАС дает ЦАРЬ в обратном прочтении. А крест на эфиопском прямо называется «москаль»!

Итак, что же заставляет предположить, что именно Пирогощая скрывается в Эфиопии под названием Ковчег Завета?

Доказываемое мною ранее предположение, что одна из Моисеевых скрижалей, это икона Владимирской Божьей Матери.

Аналогия парной связки Пирогощая-Владимирская иконы с историей Моисеевых скрижалей.

Отсутствие сведений о гибели Пирогощей.

Вероятная иконография ее, как Покров Пресвятой Богородицы.

Появление и развитие на Руси иконографии Покрова одновременно с культом Владимирской иконы.

Странная история Покровского собора на Рву.

Утверждение эфиопского эпоса о сокрытии тайны похищения Ковчега.

Наличие в эфиопской истории ассоциаций на древние связи между Эфиопией и Московией.

Нахождение в Эфиопии некой загадочной и очень ценной для русских эмигрантов первой волны иконы Покрова.

Утверждение эфиопской истории, что Ковчег Завета находится у них.

Литература.

2011г

На Покров

-

Сермор

- Сообщения: 127

- Зарегистрирован: 04 мар 2023, 17:48

- Благодарил (а): 25 раз

- Поблагодарили: 21 раз

К вопросу об архитектуре Храма Покрова на Рву

Храм Покрова на Рву (более известный как Храм Василия Блаженного) по праву считается самым красивым храмом России. Казалось бы, история этого храма должна быть изучена досконально, однако на поверку это оказывается не так. По некоторым моментам его истории по сей день идут научные споры. Пожалуй, одним из главных вопросов остается вопрос о возникновении архитектурных форм храма. Кто бы ни писал о соборе, так или иначе касался этого вопроса, но отсутствие ясного и однозначного ответа оставляет почву для догадок и различного рода версий. В частности, нет однозначного понимания возникновения как самой башенной структуры храма, так и количества этих башен. Большинство авторов пытается представить появление такой архитектуры собора как следствие естественного развития русского зодчества от простого к сложному, от деревянной архитектуры к каменной без каких-либо причин или особых на то мотивов. Отсутствие ярко выраженного позыва к возникновению таких форм привело к появлению и множества различных версий сакрального толка. Для одних это образ библейского Нового Иерусалима и образ Царства небесного. Для других – икона, запечатленная в камне. А восемь куполов – это и восемь побед русского оружия, и восьмиконечная Вифлеемская звезда. Особо подчеркну версию, в которой храм – это воплощение новой идеологии правящей элиты того времени: «Москва – Третий Рим». Брунов Н.И. в своей монографии, посвященной собору, пишет: «Покровский собор символизирует своей необыкновенной группой башен покровительство, оказываемое, по представлению людей XVI века, божеством русскому народу, возглавляемому царем, собранному вокруг него, им организованному. Примерно так представляли себе люди XVI века основную идею архитектурной композиции Покровского собора» [1]. Анализируя предысторию русского зодчества применительно к архитектуре Покровского собора, он задается вопросом: «… существовали ли до 1555 года в русской деревянной архитектуре симметричные пятиглавые группы церквей двух вариантов, с четырьмя малыми башнями, поставленными диагонально, и с четырьмя малыми башнями, поставленными по странам света»? И, отвечая на него, пишет: « Совмещение их в одной композиции, как можно предполагать, произошло впервые в Покровском соборе» (там же). Иначе говоря, композиционная структура храма возникла неожиданно, без видимых предпосылок. Как это часто бывает, там, где нет ясности, возникают разного рода версии и предположения.

Одна из них появилась в прошлом веке и вызвала бурную дискуссию у профессионалов и у любителей. Так, еще Наполеон, захватив Москву, назвал собор мечетью. Тему эту развили некоторые татарские историки, пытавшиеся отнести архитектуру Покрова к исламскому образцу, вплоть до утверждения о копировании в соборе главной мечети покоренной Казани Кул-Шериф, разрушенной после взятия города Иваном Грозным. Ряд российских специалистов, реагируя на эту версию, вступают в полемику и приводят свои доводы для утверждения ее несостоятельности. Тем не менее, версия нашла отклик в среде любителей истории и активно обсуждается в Интернете.

Однако, на мой взгляд, решение обозначенного вопроса можно найти, исходя из истории религиозного события, которому посвящен храм. Прежде всего хочу отметить тот момент истории собора, где утверждается, что он изначально построен деревянным с семью приделами, а не с восемью, как есть ныне. Появление восьмого придела летописями подано как случайное явление, тем самым подчеркивая избыточность его для первоначального композиционного замысла. Лишний придел возник «нечаянно» во время перестройки деревянного храма в каменный. Поэтому для понимания мотивов архитектурного замысла за основу возьмем его исходную семипридельную версию.

В трудах специалистов по истории и архитектуре памятника есть анализ привязки ее к византийской традиции, но абсолютно никто из них не рассматривает в данном контексте исторический сюжет события и последующего религиозного праздника, которым посвящен собор, а именно Покрову Пресвятой Богородицы.

Покров – один из самых главных праздников православных россиян. Его появление связывают с именами Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского. До 19-го века его отмечали только на Руси. Существуют две легенды, лежащие в основе явления чуда Покрова Богоматери. По одной из них явление произошло в 910 году во ВЛАХЕРНСКОЙ церкви близь Константинополя, где хранилась риза Богоматери. Во время нашествия на империю сарацин император и народ молились о спасении во Влахернской церкви. Храм был переполнен молящимися, и один из них, Андрей Христа ради юродивый, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву,по завершении которой сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Святой Андрей созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». По заступничеству Богородицы сарацины отступили. Такова канва событий этой легенды.

В иконографии Покрова блаженный Андрей является одним из главных персонажей. По существующему преданию он был славянин и, возможно, с земли новгородской. С Русью связана и вторая легенда. ...Русская военная флотилия во главе с Аскольдом и Диром подошла к Константинополю, угрожая штурмом. Тогда патриарх омочил в водах залива ризу богородицы. Разразившаяся затем буря разметала суда, и русы отступили.

Как бы там ни было, но Влахернская церковь с хранившейся в ней ризой Богоматери стала особо почитаемым местом для русских паломников и вслед за Святой Софией отличительным признаком православного Константинополя –Второго Рима.

Сама Влахернская церковь, вторая по значению после Св. Софии, была местом хранения практически всех христианских святынь того времени, в том числе и ризы Богородицы. А Иоанн Дамаскин (VIII в.) в своей гомилии на Успение, даже утверждает, что св. Пульхерия перенесла гроб Богоматери вместе с оставшимися в нем одеждами в Константинополь, в построенный в честь Богоматери храм во Влахерне. Церковь же находилась в составе Влахернского монастыря, в котором было 7 башен! [2]. По мнению академика Лихачева, не только культ Покрова исходит из Влахернского монастыря, но и культ Успения: «... следует еще раз отметить, что традиция культа Успения и образ Успенских храмов на Руси, ... связаны с Влахернским храмом». [3]

Так вот, после падения византийской империи Московия начинает считать себя ее преемницей. Москва провозглашается столицей православия – Третьим Римом! Город начинает обустраиваться по подобию Рима и Иерусалима. В архитектуре и планировке появляются сакральные мотивы, градостроители XVI-ХVII веков внедряют элементы второго Рима в застройку «Рима» третьего. Были найдены в Москве 7 холмов, характерных для Константинополя, возведено подобие Roma Quadrata - квадратный в плане государев дворец, построен и свой Белый Царев город (Царьград), а всю Москву украсили множеством двуглавых византийских орлов.

Еще со времен Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского вместо замковых соборов Святой Софии на Руси стали строить Успенские храмы. И московский Успенский собор, ставший главным собором страны, замещал собою Святую Софию второго Рима. А значит, должна быть и своя Влахернская церковь! Цареградский Влахернский монастырь располагался за городской стеной у бухты Золотой Рог. Императорский же дворец располагался в непосредственной близости от этого места во Влахернском квартале города.

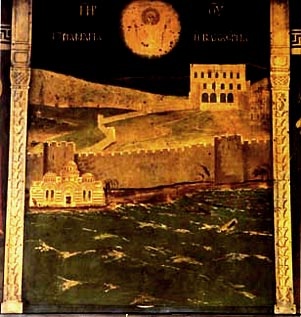

Императорский дворец во Влахернах и Влахернская церковь (предположительно). [4]

Их расположение напоминает аналогичную картину с храмом Василия Блаженного, кремлевской стеной и царским дворцом.

С самого первого момента появления на Руси покровских храмов их местом дислокации становятся территории вне городских стен у водоемов. Таково, например, расположение церкви Покрова на Нерли и таково расположение храма Василия Блаженного! Специалисты подчеркивают, что храм Василия Блаженного не является единым зданием, а представляет собой группу зданий, поставленных на общем основании. Вместе со связующими галереями он как бы имитирует собой модель города или монастыря. Вот и на старинной миниатюре с видом Константинополя можно увидеть знакомые очертания московского храма.

Вид Константинополя с много башенным сооружением у городских ворот. [5]

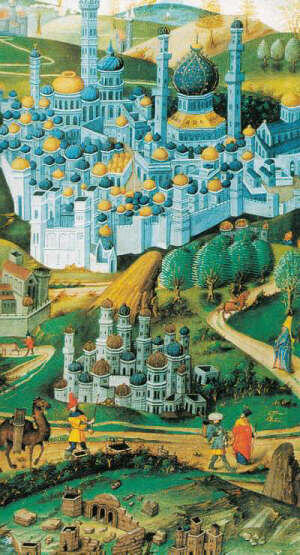

Схожие архитектурные формы просматриваются и в облике шкатулки византийской работы.

Ларец для парфюмерии византийско-венецианской работы в виде много башенного здания. [6]

Отдельно надо упомянуть, что в Покровском соборе на Рву есть захоронения двух юродивых – Василия и Иоанна, от имени первого и происходит наиболее популярное ныне название храма. Сам культ юродивых пришел на Русь в Х11 веке из Византии с «Житием Андрея Юродивого», написанного Никифором, иереем храма Св. Софии в К-поле. Сегодня известно более 200 списков перевода этого жития. Оно было одним из любимых произведений на Руси. С тех пор на Руси особо почитали юродивых. За минувшие столетия их было множество, некоторые были канонизированы. Написаны их «Жития», которые по основным моментам копируют историю жизни Андрея. Таково и «Житие» Василия, написанное в 17-м веке. В нем рассказывается история юродивого, как он жил, собирал деньги на этот храм, как хоронил его сам царь. Где был похоронен Юродивый Андрей, не известно. Но очевидно, что и захоронение легендарного Блаженного в Покровском храме должно было дополнить комплект сюжета Покрова в воссозданном Влахернском монастыре на Красной Площади! И Блаженный Василий должен был олицетворять собою Юродивого Андрея.

Существует еще один принципиальный момент в истории этого храма. Как я предположил ране [7], до конца 17-го века в Покровском соборе на Рву хранилась легендарная икона «Пирогощая». Эта икона считается самой загадочной в истории древней Руси, поскольку неясен смысл ее названия и неясна ее иконография.

Но сегодня в научной среде сложилось мнение, что иконография этой иконы представляла собой Покров Пресвятой Богородицы! Именно ее прибытие в Киев вместе с Владимировской иконой положило начало культа Покрова на Руси. А ее помещение в одноименной церкви на Подоле в Киеве копировало ее пребывание во Влахернской церкви. Тогда же Владимировская икона была помещена в замковый храм Богородицы Выжгорода. И эта система расположения храмов с этими иконами повторилась далее во Владимире, а потом и в Москве. Судьба «Пирогощей» неизвестна, историки предполагают ее гибель во время штурма Киева Батыем. Однако есть основания считать, что икона уцелела и ныне находится в Эфиопии, скрываемая там под названием «Ковчег Завета». Эти две иконы (Владимировская и Пирогощая), прибывшие на Русь в 12-м веке, являли собой две скрижали завета, данные Господом Моисею на горе Синай, и это отразилось на развитии всего российского православия. Сегодня среди богородичных церквей по количеству с большим отрывом лидируют успенские и покровские храмы. Это говорит о том, что в списке объектов для подражания второму Риму в первую очередь должен был попасть Влахернский монастырь.

Итак, подводя итог, можно предположить, что Храм Василия Блаженного изначально задумывался как подобие семи башенного Влахернского монастыря с церковью Богородицы, в которой некогда произошло чудо Покрова. Своим наличием и местоположением он должен был утверждать новую государственную идеологию: « Москва – Третий Рим!»

Что же касается восьмого придела, то здесь можно согласиться с общепринятым мнением, основанным на летописном сообщении, что мастера построили храм «не якоже повелено было (царем), но яко по бозе разум даровался им в размерении основания».

2009г.

Одна из них появилась в прошлом веке и вызвала бурную дискуссию у профессионалов и у любителей. Так, еще Наполеон, захватив Москву, назвал собор мечетью. Тему эту развили некоторые татарские историки, пытавшиеся отнести архитектуру Покрова к исламскому образцу, вплоть до утверждения о копировании в соборе главной мечети покоренной Казани Кул-Шериф, разрушенной после взятия города Иваном Грозным. Ряд российских специалистов, реагируя на эту версию, вступают в полемику и приводят свои доводы для утверждения ее несостоятельности. Тем не менее, версия нашла отклик в среде любителей истории и активно обсуждается в Интернете.

Однако, на мой взгляд, решение обозначенного вопроса можно найти, исходя из истории религиозного события, которому посвящен храм. Прежде всего хочу отметить тот момент истории собора, где утверждается, что он изначально построен деревянным с семью приделами, а не с восемью, как есть ныне. Появление восьмого придела летописями подано как случайное явление, тем самым подчеркивая избыточность его для первоначального композиционного замысла. Лишний придел возник «нечаянно» во время перестройки деревянного храма в каменный. Поэтому для понимания мотивов архитектурного замысла за основу возьмем его исходную семипридельную версию.

В трудах специалистов по истории и архитектуре памятника есть анализ привязки ее к византийской традиции, но абсолютно никто из них не рассматривает в данном контексте исторический сюжет события и последующего религиозного праздника, которым посвящен собор, а именно Покрову Пресвятой Богородицы.

Покров – один из самых главных праздников православных россиян. Его появление связывают с именами Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского. До 19-го века его отмечали только на Руси. Существуют две легенды, лежащие в основе явления чуда Покрова Богоматери. По одной из них явление произошло в 910 году во ВЛАХЕРНСКОЙ церкви близь Константинополя, где хранилась риза Богоматери. Во время нашествия на империю сарацин император и народ молились о спасении во Влахернской церкви. Храм был переполнен молящимися, и один из них, Андрей Христа ради юродивый, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву,по завершении которой сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Святой Андрей созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». По заступничеству Богородицы сарацины отступили. Такова канва событий этой легенды.

В иконографии Покрова блаженный Андрей является одним из главных персонажей. По существующему преданию он был славянин и, возможно, с земли новгородской. С Русью связана и вторая легенда. ...Русская военная флотилия во главе с Аскольдом и Диром подошла к Константинополю, угрожая штурмом. Тогда патриарх омочил в водах залива ризу богородицы. Разразившаяся затем буря разметала суда, и русы отступили.

Как бы там ни было, но Влахернская церковь с хранившейся в ней ризой Богоматери стала особо почитаемым местом для русских паломников и вслед за Святой Софией отличительным признаком православного Константинополя –Второго Рима.

Сама Влахернская церковь, вторая по значению после Св. Софии, была местом хранения практически всех христианских святынь того времени, в том числе и ризы Богородицы. А Иоанн Дамаскин (VIII в.) в своей гомилии на Успение, даже утверждает, что св. Пульхерия перенесла гроб Богоматери вместе с оставшимися в нем одеждами в Константинополь, в построенный в честь Богоматери храм во Влахерне. Церковь же находилась в составе Влахернского монастыря, в котором было 7 башен! [2]. По мнению академика Лихачева, не только культ Покрова исходит из Влахернского монастыря, но и культ Успения: «... следует еще раз отметить, что традиция культа Успения и образ Успенских храмов на Руси, ... связаны с Влахернским храмом». [3]

Так вот, после падения византийской империи Московия начинает считать себя ее преемницей. Москва провозглашается столицей православия – Третьим Римом! Город начинает обустраиваться по подобию Рима и Иерусалима. В архитектуре и планировке появляются сакральные мотивы, градостроители XVI-ХVII веков внедряют элементы второго Рима в застройку «Рима» третьего. Были найдены в Москве 7 холмов, характерных для Константинополя, возведено подобие Roma Quadrata - квадратный в плане государев дворец, построен и свой Белый Царев город (Царьград), а всю Москву украсили множеством двуглавых византийских орлов.

Еще со времен Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского вместо замковых соборов Святой Софии на Руси стали строить Успенские храмы. И московский Успенский собор, ставший главным собором страны, замещал собою Святую Софию второго Рима. А значит, должна быть и своя Влахернская церковь! Цареградский Влахернский монастырь располагался за городской стеной у бухты Золотой Рог. Императорский же дворец располагался в непосредственной близости от этого места во Влахернском квартале города.

Императорский дворец во Влахернах и Влахернская церковь (предположительно). [4]

Их расположение напоминает аналогичную картину с храмом Василия Блаженного, кремлевской стеной и царским дворцом.

С самого первого момента появления на Руси покровских храмов их местом дислокации становятся территории вне городских стен у водоемов. Таково, например, расположение церкви Покрова на Нерли и таково расположение храма Василия Блаженного! Специалисты подчеркивают, что храм Василия Блаженного не является единым зданием, а представляет собой группу зданий, поставленных на общем основании. Вместе со связующими галереями он как бы имитирует собой модель города или монастыря. Вот и на старинной миниатюре с видом Константинополя можно увидеть знакомые очертания московского храма.

Вид Константинополя с много башенным сооружением у городских ворот. [5]

Схожие архитектурные формы просматриваются и в облике шкатулки византийской работы.

Ларец для парфюмерии византийско-венецианской работы в виде много башенного здания. [6]

Отдельно надо упомянуть, что в Покровском соборе на Рву есть захоронения двух юродивых – Василия и Иоанна, от имени первого и происходит наиболее популярное ныне название храма. Сам культ юродивых пришел на Русь в Х11 веке из Византии с «Житием Андрея Юродивого», написанного Никифором, иереем храма Св. Софии в К-поле. Сегодня известно более 200 списков перевода этого жития. Оно было одним из любимых произведений на Руси. С тех пор на Руси особо почитали юродивых. За минувшие столетия их было множество, некоторые были канонизированы. Написаны их «Жития», которые по основным моментам копируют историю жизни Андрея. Таково и «Житие» Василия, написанное в 17-м веке. В нем рассказывается история юродивого, как он жил, собирал деньги на этот храм, как хоронил его сам царь. Где был похоронен Юродивый Андрей, не известно. Но очевидно, что и захоронение легендарного Блаженного в Покровском храме должно было дополнить комплект сюжета Покрова в воссозданном Влахернском монастыре на Красной Площади! И Блаженный Василий должен был олицетворять собою Юродивого Андрея.

Существует еще один принципиальный момент в истории этого храма. Как я предположил ране [7], до конца 17-го века в Покровском соборе на Рву хранилась легендарная икона «Пирогощая». Эта икона считается самой загадочной в истории древней Руси, поскольку неясен смысл ее названия и неясна ее иконография.

Но сегодня в научной среде сложилось мнение, что иконография этой иконы представляла собой Покров Пресвятой Богородицы! Именно ее прибытие в Киев вместе с Владимировской иконой положило начало культа Покрова на Руси. А ее помещение в одноименной церкви на Подоле в Киеве копировало ее пребывание во Влахернской церкви. Тогда же Владимировская икона была помещена в замковый храм Богородицы Выжгорода. И эта система расположения храмов с этими иконами повторилась далее во Владимире, а потом и в Москве. Судьба «Пирогощей» неизвестна, историки предполагают ее гибель во время штурма Киева Батыем. Однако есть основания считать, что икона уцелела и ныне находится в Эфиопии, скрываемая там под названием «Ковчег Завета». Эти две иконы (Владимировская и Пирогощая), прибывшие на Русь в 12-м веке, являли собой две скрижали завета, данные Господом Моисею на горе Синай, и это отразилось на развитии всего российского православия. Сегодня среди богородичных церквей по количеству с большим отрывом лидируют успенские и покровские храмы. Это говорит о том, что в списке объектов для подражания второму Риму в первую очередь должен был попасть Влахернский монастырь.

Итак, подводя итог, можно предположить, что Храм Василия Блаженного изначально задумывался как подобие семи башенного Влахернского монастыря с церковью Богородицы, в которой некогда произошло чудо Покрова. Своим наличием и местоположением он должен был утверждать новую государственную идеологию: « Москва – Третий Рим!»

Что же касается восьмого придела, то здесь можно согласиться с общепринятым мнением, основанным на летописном сообщении, что мастера построили храм «не якоже повелено было (царем), но яко по бозе разум даровался им в размерении основания».

2009г.

-

Сермор

- Сообщения: 127

- Зарегистрирован: 04 мар 2023, 17:48

- Благодарил (а): 25 раз

- Поблагодарили: 21 раз

На Покров

СВЯТОЙ ГРААЛЬ И КОВЧЕГ ЗАВЕТА КАК ГЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ РОССИИ.1.

https://dzen.ru/a/ZrDeXfebxmp_l2CS

Часть 2 https://dzen.ru/a/ZrDeXfebxmp_l2CS

https://dzen.ru/a/ZrDeXfebxmp_l2CS

Часть 2 https://dzen.ru/a/ZrDeXfebxmp_l2CS